展览海报

展览海报“存活就是最大的一件创作,其他一切都不过是存活下的一个注脚罢了。”

被喻为「台湾之光」的旅美艺术家谢德庆,最近同时获纽约古根汉美术馆及纽约现代美术馆(MOMA)之邀,各自展出他的代表作 《一年的行动艺术》系列裡的《打卡》及《笼子》两作品。

此次在故根海姆的展览是行为记录资料原始档案展出最完整的一次,包括录像、图片、16mm影片和投影。

一九五○年出生於台湾屏东南州的谢德庆是极少数能跻身世界艺术史的台湾艺术家,他的创作量不多,但一出手就令人刮目相看,尤以他在一九七八到一九八六年在纽约创作的《一年的行动艺术》系列最受瞩目。

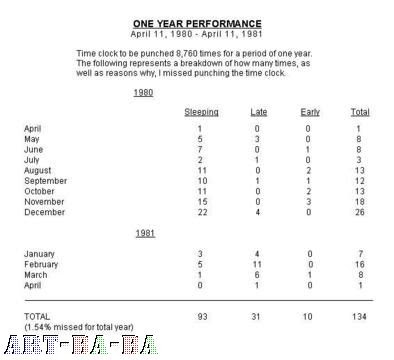

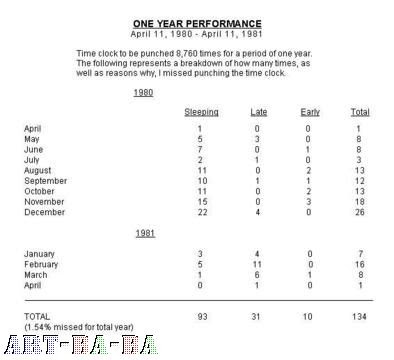

当时,谢德庆以“一年”为单位,进行严格限制身体甚至是行為自由的作品,他曾在自制木笼子里自囚一整年,不看书、不写作也不与人交谈或收听看媒体,唯一可做的是每天在墙上画一道刻痕。第二年他每小时打一次卡,一天打廿四次卡,持续一年。

之后,他浪跡纽约野外一年,绝不进入任何建筑物以及交通工具、洞穴及帐篷。接下来的一年,他和女性艺术家琳达‧莫塔诺在腰间用一条绳子绑在一起,但相互不接触一整年。此一系列的最后一年,谢德庆不谈、不看、不读艺术,也不进入画廊或博物馆,只是生活一年。

谢 德庆在此一系列以惊人的耐力进行肉身试炼、看似「浪费生命」的行為,引发人们思考生命存在的意义以及人类生存状况的某种荒谬性。当年他在纽约发表系列创作 时,即引起西方艺坛的追逐报导,他的系列创作更被西方艺评家收录在西方行為艺术发展的脉络之中,成為艺术史上的经典名作,进而影响到台湾艺坛,近年来兴起 的大陆的行為艺术家也受到他的啟发,对后世行為艺术的影响至鉅。

在古根汉美术馆展出的「第三类心灵:美国艺术家凝视亚洲」,共有上百位知名艺术家参展,谢德庆的「打卡」展至四月。在MOMA展出的「笼子」,将展至五月下旬。

----------------------------------------------------------------------------------

谢德庆

转自水银在线 发表于:2005.10.24 12:00

那个在笼子里自闭一年、每小时打卡一年、自我流浪一年并和一个女人捆绑生活一年,以自己的奇特行为震惊了世界的矮个子谢德庆于1950年12月31日出生于台湾的屏东南洲,他那第一次的天才行为显现也是在台湾而不是像人们所言的在美国纽约。

第一个一年行为是关于孤独与隔离。它对身份与存在的内在界限提出了疑问。谢德庆让自己直面生存的底线:不多的食物、住所和衣物,缺乏社会接触、物质享受 和娱乐机会。我们依靠与他人的交流和外界给予的营养品和刺激来支撑生命。一个人放弃多少还能生存下去?减少至最低的范围意味着什么?没有交流机会和思考记 录的思考意味着什么?作为非法移民(那时的),谢德庆在纽约的异乡人经历或许给其行为艺术带来灵感。当然这件作品与世界各地监禁的政治犯的情况产生共鸣。 但是谢德庆愿意接受这样恶劣的情况给人们留下了神秘感与不安。

http://www.ionly.com.cn/film/xdqcard.mov

第二个一年艺术,被称为时间作品(Time Piece)。谢德庆把工作计时卡插入打卡钟打上时间。一小时又一小时,一天二十四小时,日复一日,整整一年。一位观察者证实了每一天的时间卡。"为了展 现时间的进程",谢德庆在此作品开始前理了发,然后让他的头发在那段时间里自然生长。每次,他去打卡钟打卡(左图),摄影机则摄入一个画格。最后,影片把 每一天压缩成一秒钟,则一年大约六分钟。

第二个行为关注时间的本质。本质上讲,我们都是沧海一粟。然而,我们很少去关注时间本身的流逝。 我们倾向于按照填充时间的活动来考虑时间,或是在不得不等待或想要即刻得到什么东西的时候,才被动地想到时间。而谢德庆在他的行为中抛弃了所有的内容与境 遇,以便去体验诸如时间的纯粹流逝之类的过程。通过将我们的社会中把时间等同于工作这一习惯推到极致,他完成了自己的作品。谢德庆使用了打卡钟,这是一种 在工作场所中使用的设备,它机械地将时间划分为精确的等份,并通过对时间消耗的测量来冷酷地判定人的业绩。谢德庆以打卡作为自己的工作,而不是用时钟(时 间)去衡量各种类型的工作。在此过程中,排除了任何特殊内容的时间流逝这一过程本身,成了他的劳动的唯一目的。通过将我们生活中对时间的物化推向极端,谢 德庆重新揭示了一种对时间的内在体验,一种纯粹的、宁静的"持续"的感觉。

转自水银在线 发表于:2005.10.24 12:00

那个在笼子里自闭一年、每小时打卡一年、自我流浪一年并和一个女人捆绑生活一年,以自己的奇特行为震惊了世界的矮个子谢德庆于1950年12月31日出生于台湾的屏东南洲,他那第一次的天才行为显现也是在台湾而不是像人们所言的在美国纽约。

第二个一年艺术,被称为时间作品(Time Piece)。谢德庆把工作计时卡插入打卡钟打上时间。一小时又一小时,一天二十四小时,日复一日,整整一年。一位观察者证实了每一天的时间卡。"为了展 现时间的进程",谢德庆在此作品开始前理了发,然后让他的头发在那段时间里自然生长。每次,他去打卡钟打卡(左图),摄影机则摄入一个画格。最后,影片把 每一天压缩成一秒钟,则一年大约六分钟。

第二个行为关注时间的本质。本质上讲,我们都是沧海一粟。然而,我们很少去关注时间本身的流逝。 我们倾向于按照填充时间的活动来考虑时间,或是在不得不等待或想要即刻得到什么东西的时候,才被动地想到时间。而谢德庆在他的行为中抛弃了所有的内容与境 遇,以便去体验诸如时间的纯粹流逝之类的过程。通过将我们的社会中把时间等同于工作这一习惯推到极致,他完成了自己的作品。谢德庆使用了打卡钟,这是一种 在工作场所中使用的设备,它机械地将时间划分为精确的等份,并通过对时间消耗的测量来冷酷地判定人的业绩。谢德庆以打卡作为自己的工作,而不是用时钟(时 间)去衡量各种类型的工作。在此过程中,排除了任何特殊内容的时间流逝这一过程本身,成了他的劳动的唯一目的。通过将我们生活中对时间的物化推向极端,谢 德庆重新揭示了一种对时间的内在体验,一种纯粹的、宁静的"持续"的感觉。

第三个行为,被视为是第一个行为的反面。由于不被限制在室内,谢德庆尽可能为自己打开户外空间。自我可以由于暴露而枯萎,也可以因为封闭而死亡。在这件作 品中,谢德庆把自己抛入一种飘流的状态而成为一个流浪汉。他测试着自己在环境中生存的力量。这些环境通常超越了他自身的控制。住宅的实质到底是什么?无论 是象征性的,还是物质性的,为什么人的需求会如此基本?一个人的住宅如何对确定他的身份起作用?如果强迫一个人不靠这些基本的东西去生存,会发生些什么 呢?一旦无家可归,一个人就成了无人瞩目的无名氏。这样无家可归的人除了有被剥夺的感觉之外是否还有自由的感觉呢?纽约有很多迫不得已的无家可归者流落街 头,而谢德庆自觉地去分享他们的困境又意味着什么呢?

第 四个一年艺术让我们思索人类关系是如何起作用的。第一个和第三个一年行为则展示了与世隔离或与之对立的自我。这件作品探索了亲密的界限,什么使得两个独立 的人成为夫妇?他们如何面对另一人和周围的世界?保持这么长久的接近,对他们又意味着什么?对于这种接触(这里体现为他们拴在一起)和隐私(这里体现为他 们不实际接触),我们如何商讨我们的需要?自我在哪里结束,而他人又从哪里开始?两人能保持多么近的接触,始终保持什么样的程度才能使双方都有陌生感?

第五个行为仍然很重要,因为它把前几个行为以一种透视的方式呈现了出来。体验和经历被命名为艺术之后会如何发生变化?艺术和日常生活怎么区分?谢德庆所 有的创作都是围绕着这些问题进行的。在某种意义上,创作是使艺术和生活和谐的一种努力。但是这是否意味着在转化为艺术创作后,生活就被美化、被赋予一种特 殊的丰富性和意义了呢?或者在被吸收进日常生活的经纬和节奏中之后,艺术就失去了神秘感而被贬入尘世了呢?还有其他料想不到的偶然问题的出现,使得生活或 创作的完美成为双重不可能。事情永远不可能像计划的那样运行。所以,在第二个行为中,谢德庆因为睡过了头而错过了几次打孔;在第三个行为中,他因卷进一场 打斗而被逮捕,被迫进入室内几小时。在第四个行为中,他和Montano不小心接触了几次。通过标示出这些艺术的细微的缺陷(它们本身也是一件艺术作 品),通过创作一种"仅仅活着"的艺术,谢德庆得以反思这些二难困境。[

"尘世"并不像前四个行为那样要求实现特定的条件,也不是像第五个一年行为那样去否定特定的条件。更确切地说,单纯的存在--生存,坚持,延续--成为 艺术家要确证的目标。这项创作除了不知不觉地重复在谢德庆日常生活的存在中已然发生过的一切之外,没有做任何别的事。就这样,谢德庆再次重置了艺术和生活 之间的关系。"尘世"暗示了回顾谢德庆过去所有创作的另一种方法。但是无论谢德庆要从事的工作如何不同寻常,在每一件他的作品中,最重要的是:通过它们的 重复和融入日常事务,这些工作变得和其他任何事物一样普通。也许这才是所有之中最重要的转变。

谢德庆的创作把我们带入无尽的冥想。它提出了难题,却没有提供任何答案。谢德庆的行为没有阐明任何理论,也没有阐发任何确定的概念。相反,它们却以自身 作为例子并把提出的问题具体化。谢德庆无论是关心孤独和隔离,自我的界限和自我与他人的关系,或是关心我们的生命嵌入时间和空间的方式,他总是尽可能具体 地设法把捉这些问题。他不仅思考这些根本的二难困境,而且,也在它们真切存在的密度、欢乐和恐怖中体验它们。这么做需要不可思议的克制和献身精神。但它也 同样需要一种非凡的自觉意志:把自己完全奉献给时间、机缘和物质。顽强地坚持超越现实,拒绝被限制在一堆我们已有的关于现实的理念之中。这才是谢德庆艺术 的本质。

谢德庆每一次行为是一个单独的事件:一次行动或一系列行动,这些行动在特定的空间、特定的一段时间内展开。既然这些行动已经完成,就不能重现或重演。所 剩下来的只是痕迹和遗迹。这些痕迹以几种形式存在:有从谢德庆的作品引发的所有想法,比如在这篇随笔中表达的东西;有对这些行为的严格记录,包括海报、照 片、录像和艺术家的陈述,所有这些都保存在一张DVD-ROM上。这份大容量的证据极为重要,因为没有见证,谢德庆的创作是不完整的。当然,没有人能知晓 艺术家的内在体验,他所能到达的地步只是接受它。在他表演六件作品的时候,艺术家和观众互相面对时存在巨大的隔膜,但是一方对另一方又是必要的。但是要想 让这些行为在世界上得以见录,它们就不能完全保持隐蔽。它们不得不在内省的同时还面对外界,除了表演之外还需要见证。就像一棵树在森林里倒下:一定要有人 听到它轰然倒地的声音。谢德庆已经把他的艺术才华呈现给了我们,他的艺术的见证人。我们作为见证人,通过接受它而使那种艺术成为可能。艺术家和观众互相面 对时存在巨大的隔膜,但是一方对另一方又是必要的。

以上文字部分转自 西西河

艺术家主页http://www.one-year-performance.com/

谢德庆每一次行为是一个单独的事件:一次行动或一系列行动,这些行动在特定的空间、特定的一段时间内展开。既然这些行动已经完成,就不能重现或重演。所 剩下来的只是痕迹和遗迹。这些痕迹以几种形式存在:有从谢德庆的作品引发的所有想法,比如在这篇随笔中表达的东西;有对这些行为的严格记录,包括海报、照 片、录像和艺术家的陈述,所有这些都保存在一张DVD-ROM上。这份大容量的证据极为重要,因为没有见证,谢德庆的创作是不完整的。当然,没有人能知晓 艺术家的内在体验,他所能到达的地步只是接受它。在他表演六件作品的时候,艺术家和观众互相面对时存在巨大的隔膜,但是一方对另一方又是必要的。但是要想 让这些行为在世界上得以见录,它们就不能完全保持隐蔽。它们不得不在内省的同时还面对外界,除了表演之外还需要见证。就像一棵树在森林里倒下:一定要有人 听到它轰然倒地的声音。谢德庆已经把他的艺术才华呈现给了我们,他的艺术的见证人。我们作为见证人,通过接受它而使那种艺术成为可能。艺术家和观众互相面 对时存在巨大的隔膜,但是一方对另一方又是必要的。

以上文字部分转自 西西河

艺术家主页http://www.one-year-performance.com/